Au Centre Pompidou, l’exposition « Corps à Corps : Histoire de la photographie » interroge la question du regard qu’on porte à l’autre

© Centre Pompidou, Janet Rodriguez-Garcia Le Centre Pompidou présente durant six mois une remarquable exposition de photos. Un dialogue inédit entre deux des plus grandes collections françaises autour de la question du corps et de la figure humaine. « Corps à Corps : Histoire (s) de la photographie » trace un itinéraire depuis le début du 20ème siècle jusqu’à nos jours jalonné des plus grands noms, Walker Evans, Cartier Bresson, Robert Frank, Saul Leiter, mais aussi de photographes moins connus... Une exposition qui sera à voir, ou revoir, lors de la prochaine édition de « We Are French Touch » qui se tiendra au Centre Pompidou le 21 novembre. Visite guidée par sa co-commissaire Julie Jones, conservatrice au Cabinet de la photographie du musée national d’art moderne - Centre Pompidou.

Portrait de Julie Jones © Didier Plowy

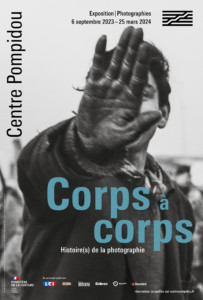

Affiche de l'exposition Corps à Corps